2025.05.19

高血圧対策

メタボ対策

健康食

減塩に味覚を慣らすための方法|具体的な調理法やレシピも紹介

健康診断などで高血圧と診断された際、最初にやるべきことは普段の食事での「減塩」です。日本高血圧学会では、高血圧治療における食塩制限を重視しており、1日6g未満の摂取を推奨しています。

しかし、これまで慣れ親しんだ濃い味のものを控え、薄味の料理に切り替えると、次第にストレスを感じ始める人も少なくありません。この記事では、日々の減塩を負担に感じている人向けに、減塩に味覚を慣らすための方法や具体的な調理法・レシピについて解説します。

目次

1.減塩に味覚を慣らすのが重要な理由

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)の策定ポイント」によると、日本人のナトリウム(塩分)摂取量は多く、通常の食生活において不足・欠乏の可能性はほとんどないとされており、むしろ過剰摂取による生活習慣病の発症及び重症化予防が重要と考えられています。

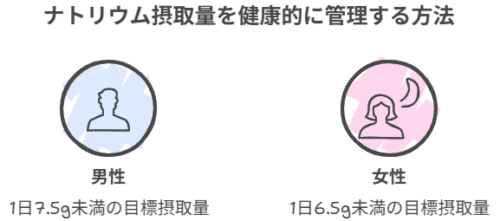

ナトリウムは、食事摂取基準によれば15歳以上男性の目標値は1日7.5g未満、15歳以上女性は1日6.5g未満となっており、健康維持の観点からは減塩が推奨されています。

しかし、一般的に美味しいとされる料理は味が濃い傾向にあり、外食などで食べるものは味がしっかりしたものが多く見られます。加えて、濃い味のものをよく食べている人は次第に塩味を感じにくくなり、さらに濃い味を食べようとする傾向が見られるため、高血圧の改善を試みつつ健康的な食生活に移行したいなら、減塩に味覚を慣らすことが重要になります。

2.減塩に味覚を慣らす基本的な方法

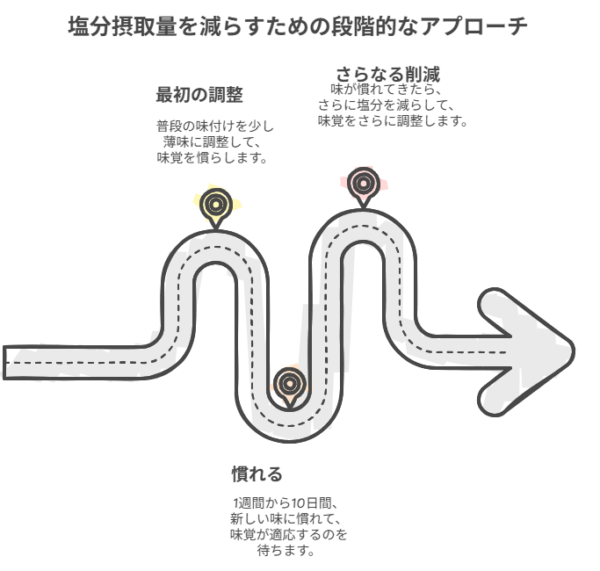

濃い味から減塩し、その味に舌を慣らすためには、次のようなステップを踏むとよいでしょう。

いつもより「少しずつ」薄味にする

いきなり日本人の食事摂取基準(2025年版)の目標値に合わせて塩分を調整しようとすると、物足りなくてストレスを感じてしまうことが予想されます。そのため、普段の味付けを少しずつ薄味にして様子を見て、1週間から10日間ほどその味に慣れてきたら、さらに少しずつ薄味にチャレンジしましょう。

段階的に味を薄めることで、抵抗感なく味覚を薄味に慣らすことにつながります。

塩分の濃い調味料を極力避ける

普段使用しているソース・ドレッシングなどの調味料には、多くの塩分が含まれているため、減塩に味覚を慣らすなら極力使わないようにしたいところです。どうしても薄味に慣れない場合は、食べ物の上から調味料をかけるのではなく、小皿に入れた調味料に食べ物をつけて食べるとよいでしょう。

一般的な商品よりも塩分がカットされていたり、旨味成分が引き出されていたりする「減塩調味料」を活用することも、舌を薄味に慣らすのに役立ちます。

「残す」考えを持つ

スープなどを残すことに抵抗感を覚える人は多いかもしれませんが、濃い味を避けつつ塩分摂取量を減らすためには重要なポイントになります。例えば、ラーメンのスープを飲み干さない、もりそばにはつゆを少しだけつける、味噌汁や漬物には少量にする、または選ばないよう意識することが大切です。

3.減塩に味覚を慣らす調理法のQ&A

自炊をしていて、普段の料理で減塩を心がける際の注意点について、Q&A形式でまとめました。

Q.何となく「味が決まらない」気がする場合はどうしたらいいの?

A.塩気は十分にあるはずなのに物足りなさを感じた場合、それは味のメリハリがついていないことが原因かもしれません。塩味は薄くないはずなのにぼんやりした印象がある場合は、お酢や柑橘果汁を加えてみると、全体の味が引き締まり、料理の美味しさを感じやすくなります。

辛いものが苦手でなければ、カレー粉を加えて複雑な香り・辛味のアクセントをつけてみると、舌や鼻が香辛料で刺激され、食欲増進が期待できます。

Q.色々な調味料を足していくうちに、味がよく分からなくなっちゃった……

A.減塩しながら美味しくしようとして、色々な調味料・薬味・スパイスを足してしまうと、かえってまとまりのない味に仕上がってしまいます。調味料等を加えるのに自信がない場合は、まず塩分を減らした分だけ「だしのうま味」をプラスして味を整えると、塩分が少ない料理でもうま味を効かせられるため満足感も高まります。

Q.減塩中に「コク」を出したい場合はどうすればいいの?

A.味が口の中で膨らむ「コク」を実現するには、次のような食材・調味料を有効に活用しましょう。

|

食材・調味料 |

期待できる効果 |

|

乳製品 |

|

|

香味野菜 |

|

|

トマト |

|

|

きのこ |

|

| 肉・魚のエキス |

|

4.減塩のための味覚改善レシピ

減塩を意識した料理を考える際は、色々な味を一品に閉じ込めるよう意識すると、満足度の高い味わいが実現できます。以下、減塩のための味覚改善レシピをご紹介します。

鮭と彩り野菜のホイル焼き (レモンバター風味)

鮭の旨味と、パプリカ、玉ねぎ、きのこ、ブロッコリーの甘みや食感を閉じ込め、レモンの風味とバターのコクで、シンプルながらも奥深い味わいに仕上がります。減塩にもおすすめの調理法です。

【材料 (2人分)】

- 生鮭: 2切れ

- ブロッコリー: 1/4株 (小房に分ける)

- パプリカ (赤または黄): 各1/4個 (細切り)

- 玉ねぎ: 1/4個 (薄切り)

- しめじ: 50g (石づきを取りほぐす)

- バター (無塩): 15g (5gずつに切る)

- 塩: 少々 (鮭と野菜に)

- レモン: 1/4個 (薄切り)

- ブラックペッパー: 少々

- (お好みで) 白ワインまたは酒: 小さじ1/2

【下準備】

ブロッコリーは小房に分け、気になるようなら軽く茹でるか、電子レンジで少し加熱しておくと火が通りやすくなります。鮭に調理する10分前に軽く塩とこしょうを振っておくと、より美味しくなります。

オーブントースター、または魚焼きグリルを予熱しておきます(使用する場合)。

【作り方】

1.野菜の下準備:

ブロッコリーは一口大に切ります。玉ねぎは皮をむき、薄切りスライスにします。

2.ホイル焼きの下準備:

アルミホイルを2枚、大きめに広げます。アルミホイルの中央に、玉ねぎを敷き、その上にパプリカ、しめじを乗せます。

3.味付け:

鮭の上に、塩とブラックペッパーを軽く全体に振りかけます。上に切ったバターを乗せ、レモンの薄切りを2〜3枚ずつ乗せます。

4.加熱調理:

アルミホイルの手前と奥を合わせてしっかりと閉じ、左右の端も内側に折り込んで、蒸気が逃げないように包みます。

5.お皿に盛り付け、食べる直前にアルミホイルを開いて、いただきます。

【減塩のポイント】

- 鮭本来の旨味と、野菜の甘みを活かします

- レモンの酸味とバターの風味により、少ない塩分で味に奥行きが出ます

- ブラックペッパーの風味も良いアクセントになります

- (お好みで) 加える白ワインや酒で、風味が増し、減塩に役立ちます

【栄養価(1人分)】

- エネルギー: 約 235 – 315 kcal

- たんぱく質: 約 22 – 28 g

- 脂質: 約 13 – 20 g

- 炭水化物: 約 8 – 12 g

- 糖質: 約 4 – 7 g

- 食物繊維: 約 4 – 5 g

- 食塩相当量: 約 0.6 – 1.0 g (加える塩の量によります)

※上記の数値は、一般的に一つまみ程度の塩(約0.5g)を鮭と野菜に振った場合を想定しています。

※使用する鮭の種類、野菜の量、バターの量によって栄養価は変動しますので、目安としてお考えください。

5.毎日の減塩におすすめの「ヘルシー御膳」

自力で料理していると、毎日の塩分計算を負担に感じてしまう日もあるはず。そんな場面でもタイヘイの「ヘルシー御膳」があれば、塩分が抑えられた美味しいおかずを、食べたいタイミングで、電子レンジで温めるだけで手軽に食べられます。

卓上で使用するしょうゆを減塩にしたい方には、140年以上の歴史を持つ杉木桶でじっくりと発酵・熟成させた丸大豆しょうゆを用い、塩分を約25%控えた「低塩蔵出し熟成丸大豆しょうゆ」もおすすめです。

丁寧に骨抜きされた「冷凍骨抜き魚」とも格別の相性ですから、ぜひ一度お試しください!

【冷凍】骨抜きカラスカレイ切身30g×3切

【冷凍】骨抜き鮭切身30g×3切

【冷凍】骨抜き助宗タラ切身30g×3切

【冷凍】骨抜き白糸タラ切身30g×3切

6.まとめ

高血圧対策として減塩は重要ですが、濃い味に慣れていると塩味を感じにくくなり、さらに濃い味を求める傾向があるため、味覚を薄味に慣らす必要があります。そのためには、少しずつ薄味にし、塩分の多い調味料を避け、汁物を残すなどの工夫をしましょう。

調理では、味が物足りない場合は酸味や香辛料を、味がまとまらない場合はだしを使い、コクを出したい場合は乳製品や香味野菜、肉・魚のエキスなどを活用すると、少ない塩分でも満足感を得やすくなります。素材の旨味や風味を活かした調理法で、無理なく減塩に取り組みましょう。

なお、減塩生活のコツについて知りたい方は、以下の記事もおすすめです。

参考先情報

※日本高血圧学会 https://www.jpnsh.jp/com_salt.html

※厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)の策定ポイント」|ナトリウムの食事摂取基準 https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/001396865.pdf

※日本人の食事摂取基準(2025年版)の策定ポイントhttps://www.mhlw.go.jp/content/10904750/001396865.pdf

-

-

この記事が気に入ったら

いいねしよう!最新記事をお届けします。

-食パン:約95g(市販の4枚切り1枚程度)-そば:約170g(通常の1.5人前程度)-3-e1747201421903.png)