2025.07.22

高血圧対策

血糖対策

健康食

介護食

骨の再生に良い食べ物の種類|調理法や摂取時の注意点も解説

人間の骨は、一度出来上がって終わりではなく、肌と同じように新陳代謝を繰り返しています。古い骨を壊し、新しい骨を作るメカニズムによって、骨は健康な骨に再生することを繰り返しているのです。

しかし、年を重ねるにつれて骨の再生がスムーズにいかなくなると、骨密度の低下といったトラブルにつながる恐れがあるため、骨の再生を促す食べ物を積極的に摂取することが大切です。この記事では、骨の再生に良い食べ物の種類を紹介しつつ、調理法や摂取時の注意点について解説します。

目次

1.骨の再生に良い食べ物とは

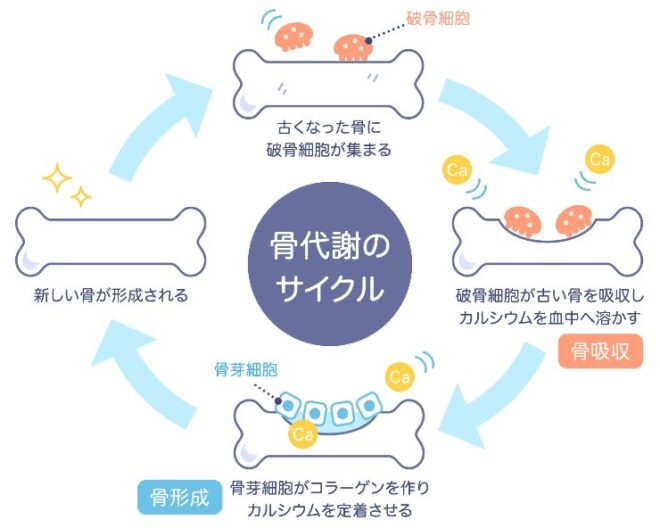

人間の骨は、骨折しても元に戻る再生能力を持っています。破骨細胞が古くなった骨を破壊し、骨芽細胞が新しい骨を形成するというメカニズムで、骨は常に生まれ変わっていきます。

骨と聞くと、カルシウムが集まって構成されるイメージがあるかもしれませんが、実際にはコラーゲンが芯の役割を担っています。骨をビルに例えると、鉄筋がコラーゲン、コンクリートが骨であり、さながら骨は鉄筋コンクリートのような構造になっているのです。

破骨細胞とは、そんな骨が古くなった際に、解体を担当する細胞です。人間社会で例えると「解体屋」として古い骨のコラーゲンを破壊し、カルシウムを溶かし出す役割を担います。

これに対して骨芽細胞は、破骨細胞が破壊した骨を新しく作り変える「リフォーム屋」として機能します。コラーゲンを作り、その上にカルシウムを定着させることで、破壊された骨を修理しています。

このサイクルを整えて骨形成をスムーズにすることが、いわゆる「骨の再生」につながります。しかし、単純に「これを食べていれば安心」という食べ物はなく、様々な食べ物をバランスよく摂取する必要があります。

例えば、牛乳・小魚・ほうれん草・海藻といった食品は骨に良い食べ物として知られていますが、多く含まれている栄養素も骨形成における役割も異なります。骨の主成分であるカルシウムの摂取はもちろん重要ですが、それ以外の栄養素がチームのように連携して骨の健康を支えています。骨の再生・吸収を助ける食材ごとの栄養素にも注目して、次のような様々な食べ物を摂取することが大切です。

- 牛乳・乳製品:骨の材料となるカルシウムとタンパク質が豊富。

- 魚介類:鮭や青魚は、 カルシウムの吸収を助けるビタミンも多く含みます。

- 大豆製品:豆腐や納豆など、骨のカルシウム流出を穏やかにするイソフラボンが含まれます。

- 野菜・きのこ:小松菜はカルシウム豊富。ブロッコリーにはカルシウムの骨沈着を助けるビタミンが含まれます。

このように、それぞれの食材が持つ栄養素が互いに助け合うことで、丈夫な骨は作られています。

2.骨の再生に良い食べ物に含まれる栄養素

骨の再生に良いと考えられている食べ物は、実にたくさんの種類があり、それぞれの食べ物に多く含まれている栄養素も様々です。以下、骨の再生に良い栄養素と、それらが多く含まれる食べ物、栄養素の吸収を助ける食べ物をご紹介します。

カルシウム

カルシウムは骨や歯の主要な構成成分で、骨形成に欠かせない栄養素の一つです。日本人の食事摂取基準(2025年版)によると、カルシウムの食事摂取推奨量は成人男性で1日750-800mg、女性で650mgとなっています。

牛乳はもちろんチーズ・ヨーグルトなどの乳製品に豊富に含まれており、木綿豆腐やサバ缶、小松菜などからも摂取することができます。

ビタミンD

ビタミンDは、体内でカルシウムの吸収を助けてくれる栄養素の一種です。日本人の食事摂取基準(2025年版)によると、ビタミンDの食事摂取推奨量は成人男性・女性ともに1日9.0㎍が目安となります。

しらす干し、きくらげ、サケ、うなぎ、卵黄などに含まれるほか、干ししいたけにも豊富に含まれるため、乾燥きのこを使う際は干ししいたけを活用しましょう。

ビタミンK

ビタミンKは、骨形成に必要なたんぱく質の働きを助ける役割がある栄養素の一つです。ビタミンKの不足は骨をもろくする恐れがあるため、日本人の食事摂取基準(2025年版)に記載されている食事摂取推奨量の150㎍(1日あたり)を摂取したいところです。

モロヘイヤ、ほうれん草、小松菜、春菊といった野菜類に含まれるほか、納豆からも摂取できます。

※ワルファリンなど血液を固まりにくくして血栓ができるのを防ぐ作用がある薬を服用している人は、血液を凝固させるビタミンKの性質が悪影響を及ぼす可能性があるため、摂取量はかかりつけの医師に相談してから判断しましょう。

3.骨の再生に良い食べ物の摂取時のQ&A

先述した食べ物から骨の再生に良い栄養素を効率的に摂取するには、日常生活や調理の面で工夫することが大切です。以下、具体的なポイントをQ&A形式でご紹介します。

Q.牛乳が飲めない場合はどうすればいい?

A.公益財団法人 骨粗鬆症財団によると、牛乳や乳製品はカルシウム源としてもっとも効率がよいとされています。

しかし、乳製品に含まれる乳糖を消化できない「乳糖不耐症」の人は、無理をして牛乳を飲むと体調を崩してしまう恐れがあります。その場合は、かたくちいわしを煮干しにした小魚をおやつにしたり、夕食に豆腐をプラスしたりと、他の食べ物から補うよう心がけましょう。

※参考:公益財団法人 骨粗鬆症財団「カルシウムの摂り方」https://www.jpof.or.jp/osteoporosis/nutrition/calcium.html

Q.ビタミンD・ビタミンKを効率的に摂取するには?

A.ビタミンD・ビタミンKは脂溶性ビタミンであるため、油と一緒に摂取すると吸収率を高められます。例えば、小松菜を食べる際は茹でるよりも炒め物にした方が、より効率的にビタミンKを摂取できます。

また、ビタミンDは15分程度の日光浴でも生成されると考えられていますしたが、紫外線等の問題から推奨されていません。

かつて推奨された「日光浴」は、皮膚がんやシミ・シワにつながる紫外線リスクがあるため、現在は食事からの摂取が基本です。日光は、無理に浴びるのではなく、日常生活で自然に当たる程度で十分と考え、不足が心配な場合はサプリメントの活用も有効とされています。

4.骨の再生に良い食べ物を使ったレシピ

続いては、納豆としらすという、まさに「食べる骨のサプリメント」といえる食材を使ったレシピをご紹介します。カルシウム、ビタミンD、ビタミンK、たんぱく質、マグネシウムを効率よく一緒に摂ることができます。

納豆と釜揚げしらすのシンプル和え

火を使わず3分で完成する、骨の健康を強力にサポートする栄養満点の小鉢です。材料を混ぜるだけの手軽さで、毎日の食卓に無理なくプラスできます。

【材料(2人分)】

|

材料 |

分量 |

備考 |

|

納豆(たれ付き) |

2パック |

ひきわり納豆を使うと混ざりやすい |

|

釜揚げしらす |

30g |

熱湯をかけて塩抜きしてもOK |

|

めかぶ(味付き) |

2パック |

三杯酢やだし醤油など、好みの味付けで |

【お好みで加えるトッピング】

|

材料 |

分量 |

備考 |

|

卵黄 |

1個分 |

コクと栄養価がアップします |

|

刻みねぎ |

適量 |

彩りと風味をプラス |

【作り方】

1.納豆を器に入れ、粘りが出るまでよくかき混ぜます。空気を含ませるように20〜30回ほど混ぜることで、旨味成分が活性化し、口当たりもまろやかになります。粘りが出たら、付属のタレを加えてさらに混ぜ合わせます。

2.納豆の入ったボウルに、釜揚げしらす、味付きめかぶをすべて加えます。全体が均一になるように、スプーンや箸でさっくりと混ぜ合わせます。

3.小鉢を2つ用意し、等分に盛り付けます。中央を少しくぼませ、お好みで卵黄を乗せ、刻みねぎを散らせば完成です。

※味付きめかぶとしらすで十分に味が付いていますが、もし薄く感じる場合は、しょうゆを数滴だけ垂らして調整してください

【栄養価(1人分あたりのおおよその目安)】

※納豆1パック(タレ付き50g)、釜揚げしらす15g、味付きめかぶ1パック(40g)、卵黄1/2個で計算した数値

- エネルギー:約 145 kcal

- たんぱく質:約 12.5 g

- 脂質:約 7.0 g

- 炭水化物:約 9.5 g

- 糖質:約 6.0 g

- 食物繊維:約 3.5 g

- 食塩相当量:約 1.1 g

- カルシウム:約 175 mg

- ビタミンK:約 340 µg

- ビタミンD:約 11.2 µg

- マグネシウム:約 85 mg

※この数値は使用する納豆、めかぶ(味付き)によって変動します。あくまで目安としてご活用ください

【ポイント】

- 骨の主材料であるカルシウムを、吸収率の良い釜揚げしらすからしっかり補給できます。成人1日の摂取推奨量650mg〜800mg。一皿で、1日の推奨量の約1/4を補給できます。

- カルシウムを骨に吸収するために必須のビタミンKを、納豆から豊富に摂取できます。成人1日の摂取目安量は150µg。1日の目安量の2倍以上を摂取することができます。

- カルシウムの吸収率を高めるビタミンDを、しらすと卵黄から摂ることができます。成人1日の摂取目安量は8.5µg。1日の目安量を十分に満たすことができます。

- 骨の土台となるコラーゲンの元となるたんぱく質や、骨の健康を支えるマグネシウムも補給可能です。

5.普段の食事の「もう一品」

毎日の食事で無理なく骨の再生に良い食べ物を摂取するなら、タイヘイの「レトルト惣菜」をご活用ください。ソフトな噛み心地の惣菜もたくさん取り揃えているため、食べたいおかずを好きなタイミングで食べられます。

骨の再生に良い惣菜では「菜の花ちらし」

「切昆布大豆」などがおすすめです。

6.まとめ

骨は定期的に新しく生まれ変わるため、新陳代謝を促進できるよう、骨の再生に貢献する栄養素を効率的に摂取する必要があります。摂取しなければならない栄養素は複数存在するため、カルシウムだけを摂取するのではなく、カルシウムの吸収を助けてくれるビタミンDや、骨形成を助けるビタミンKなども摂取することが重要です。

これらの栄養素は様々な食材から摂取可能で、牛乳や乳製品を受け付けない人でも小魚・大豆製品などからカルシウムが摂取できます。毎日の献立に、これらの栄養素を含む食材を上手に取り入れましょう。

-

-

この記事が気に入ったら

いいねしよう!最新記事をお届けします。