2023.07.26

血糖対策

メタボ対策

健康食

炭水化物と糖質の違い|役割や摂取量の目安とは

「炭水化物」と「糖質」って何が違うの?と迷う方もいるでしょう。同じ意味あいで使われることもありますが、厳密にはイコールではありません。

そのため、糖質制限をしようと炭水化物の摂取量を過剰に抑えると、思わぬトラブルを招きやすくなるため注意が必要です。

今回は、炭水化物と糖質の違いやそれぞれの働き、摂取量の目安について解説します。炭水化物を多く含む食材もご紹介するので、ぜひ参考にしてください。

目次

1.炭水化物と糖質の違い

炭水化物は三大栄養素のひとつで、身体を動かすエネルギーとして使われます。

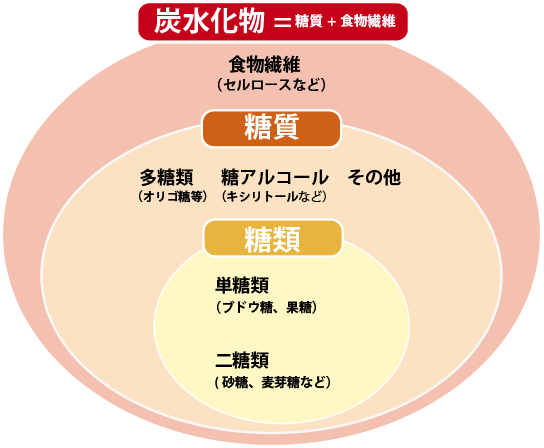

炭水化物はさらに、エネルギー源として使われる糖質と、エネルギーにはならず身体の外に排出される食物繊維で構成されます。「炭水化物=糖質+食物繊維」というわけです。

糖質は1gあたり4kcalのエネルギーを生み出すのに対し、食物繊維は1gあたりほぼ0kcalです。そのため、基本的には糖質由来のエネルギー量が炭水化物のエネルギー量になります。

2.炭水化物が不足するとどうなる?

炭水化物の摂取量を極端に制限し過ぎると、健康に支障をきたすおそれがあるため、目安量を守って摂取することが大切です。

炭水化物を摂取すると、糖質は「グリコーゲン」というエネルギー源として肝臓や筋肉に少量が蓄えられ、残りのほとんどが脂肪として蓄積されます。

活動するためのエネルギーとして血中のブドウ糖を消費すると、次は肝臓や筋肉に蓄えたグリコーゲンを分解してエネルギー源としますが、グリコーゲンの量は限られているため、炭水化物が不足するとエネルギー不足を招いて疲れやすくなってしまいます。集中力や判断力、注意力が低下する場合もあります。

特に、ブドウ糖は脳や神経に必要な栄養素であり、不足すると意識障害を起こす可能性があるため注意が必要です。

反対に炭水化物を摂り過ぎると、エネルギーとして使われずに余った糖質が中性脂肪として蓄えられ、肥満や生活習慣病の原因になるため、過不足なく摂り入れましょう。

3.炭水化物の1日あたり摂取量の目安

ボディメイクを成功へ導くためには、1日に必要な炭水化物の目安量を知ることが大切です。炭水化物は糖質と食物繊維に分けられるので、ここでは糖質と食物繊維の摂取量の目安をご紹介します。

糖質の摂取量の目安

厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2020年版)」によると、1日に必要なエネルギーのうち、50~65%を炭水化物から摂ることが望ましいとされています。

農林水産省「実践食育ナビ」で紹介されている1日のエネルギー摂取量の目安と組み合わせて考えると、炭水化物(糖質)の摂取量は以下の通りです。

|

|

|

エネルギー |

炭水化物(糖質) |

|

女性 |

身体活動量が低い |

1,400~2,000kcal |

175~200g |

|

身体活動量がふつう以上 |

2,200kcal±200kcal |

200~300g |

|

|

男性 |

身体活動量が低い |

2,200kcal±200kcal |

200~300g |

| 身体活動量がふつう以上 |

2,400~3,000kcal |

300~375g |

※1日に必要なエネルギー量の50%を炭水化物から摂取した場合

食物繊維の摂取量の目安

厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2020年版)」によると、食物繊維の摂取量の目標は成人男性(18~64歳)で1日に21g以上、成人女性(18~64歳)で18gです。

本来であれば24g/日以上、できれば14 g/1,000kcal以上が理想とされていますが、実際の摂取量が少ないため、大人で20g/日前後に目標量が設定されています。

年齢別の食物繊維の摂取量の目安は以下のとおりです。

|

年齢(歳) |

男性 |

女性 |

|

3~5 |

8g以上 |

8g以上 |

|

6~7 |

10g以上 |

10g以上 |

|

8~9 |

11g以上 |

11g以上 |

|

10~11 |

13g以上 |

13g以上 |

|

12~14 |

17g以上 |

17g以上 |

|

15~17 |

19g以上 |

18g以上 |

|

18~64 |

21g以上 |

18g以上 |

|

65以上 |

20g以上 |

17g以上 |

食物繊維が不足すると、腸内環境の悪化から便秘になりやすくなります。便秘で胃腸の働きが鈍くなると、代謝が低下し、太りやすい体質になると考えられています。

食物繊維は食べごたえがあり、満腹感を得やすいメリットもあるので、積極的に摂取しましょう。

4. 炭水化物を多く含む食べ物

炭水化物はごはんやパン、麺類などの主食やいも類などに多く含まれています。砂糖たっぷりのお菓子や、果物などの甘いものにも豊富に含まれているので摂り過ぎないように気をつけましょう。

特に、甘いものは血糖値の急上昇を招きやすいため、炭水化物を摂取するときは食物繊維を含む穀類やいも類などがおすすめです。炭水化物を多く含む食べ物は以下のとおりです。

|

食品名 |

可食部100gあたり |

|

|

炭水化物量(g) |

エネルギー(kcal) |

|

|

食パン |

46.7 |

264 |

|

クロワッサン |

43.9 |

448 |

|

干しうどん(乾) |

71.9 |

342 |

|

ごはん(うるち米) |

77.6 |

358 |

|

コーンフレーク |

83.6 |

381 |

|

さつまいも(皮むき、蒸し) |

31.9 |

134 |

|

じゃがいも(蒸し) |

19.7 |

84 |

|

バナナ |

22.5 |

86 |

|

マンゴー |

16.9 |

64 |

|

ぶどう(干しぶどう) |

80.7 |

301 |

|

ももの缶詰 |

20.6 |

85 |

5.まとめ

炭水化物は、「糖質」と「食物繊維」に分けられます。糖質はエネルギー源として活用され、食物繊維はほとんどエネルギーになりません。

炭水化物の摂取目標量は、女性で200g前後、男性で300g前後です。炭水化物だけでなく、食物繊維もしっかりと摂ると痩せやすい体質が目指せます。炭水化物は穀類やいも類、果実類などに多く含まれています。

炭水化物が不足すると疲労感や集中力の欠如などがみられるようになりますが、摂り過ぎると肥満や生活習慣病の原因になるため、バランス良く摂り入れましょう。

-

-

この記事が気に入ったら

いいねしよう!最新記事をお届けします。