2025.09.25

高血圧対策

血糖対策

メタボ対策

健康食

健康診断前に食事を気にしないとどうなる?数値が乱れるリスクと正しい準備法

健康診断の前日、「少しくらいなら大丈夫だろう」と普段通りの食事をしていませんか。実は前日や当日の食事内容が、血糖値や中性脂肪、肝機能などの検査数値に大きく影響し、本来は健康なのに「要再検査」と判定されてしまうケースも少なくありません。正しい食事管理を行わないことで、不要な精密検査や追加の医療費が発生するだけでなく、精神的な負担も増えてしまいます。

この記事では、健康診断前に食事を気にしないとどうなるのか、具体的なリスクと数値への影響を詳しく解説します。さらに、前日の理想的な食事時間や避けるべきメニュー、実践的な準備法をご紹介。忙しい方でも無理なく取り組める工夫も紹介しますので、次回の健診に向けてぜひ参考にしてください。

目次

1.健康診断と食事制限の基本的な関係

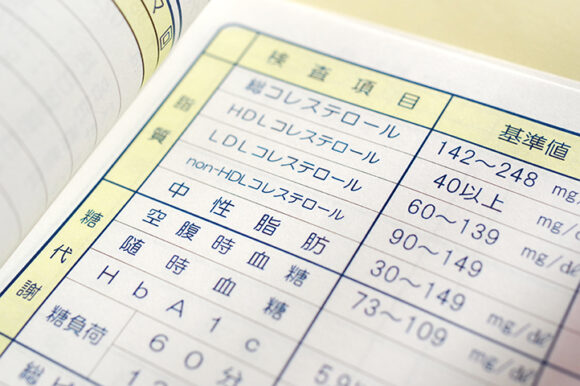

健康診断は血液検査や尿検査を通じて体の状態を正確に把握するためのものですが、直前の食事内容によっては検査値が大きく変動し、正しい評価ができなくなるリスクがあります。糖質の摂取で血糖値が急上昇したり、脂質を多く含む揚げ物で中性脂肪が上がるなど、一度の食事でも数値に反映されやすいのです。

さらにアルコールは肝機能の値を悪化させ、少量でも異常値を示すことがあります。こうした一時的な影響を避けるため、医療機関では8~12時間の絶食が推奨されており、特に前日の夕食は消化に良いメニューにすることが望まれます。

具体的な注意点は以下の通りです。

- 糖質:白米、パン、甘いスイーツは血糖値を上げやすい

- 脂質:唐揚げ、フライドポテト、スナック菓子は中性脂肪を乱す

- アルコール:ビール、日本酒、ワインなどは肝機能に悪影響

- 塩分:ラーメンや加工食品は尿検査結果に影響する

正しい食事管理を行うことで、不要な再検査や誤診を避け、安心して健診を受けられます。

2.食事を気にしないとどうなる?具体的なリスクと数値への影響

健康診断前に食事を気にしないと、以下のようなリスクが生じます。

- 血糖値:甘い物や炭水化物の過剰摂取で高血糖が出やすい

- 中性脂肪:揚げ物や脂質の多い食事で高脂血症と判断される可能性

- 肝機能:アルコールでAST・ALT・γ-GTPが一時的に上昇(※)

- 尿検査:塩分の取りすぎで蛋白尿や高血圧傾向が誤判定される

※AST(GOT)・ALT(GPT)とは肝細胞の状態を示す酵素、γ-GTP(ガンマ-GTP)はアルコール性肝障害の指標となる酵素で、いずれも肝機能の健康状態を判定する重要な数値です。

このような誤差は、実際には健康であっても「再検査」や「要精密検査」と判定される原因になり、結果的に時間的・精神的な負担が増し、医療機関への余分な受診も発生してしまいます。正しい健康状態を把握するためには、診断前の食事に注意することが不可欠です。

3.健康診断前の食事に関するQ&A

健康診断を受けるにあたり、多くの人が気になるポイントをQ&A形式で紹介します。

Q.前日の夕食は何時まで?

A.検査の8~12時間前には済ませるのが理想です。夜遅い食事は避けましょう。これは消化に時間がかかり、翌朝の空腹時血糖値や中性脂肪の数値に影響を与えるためです。食べ物が完全に消化されるまでの時間を確保することで、正確な検査結果が得られます。

Q.当日の朝は水を飲んでいい?

A.水は少量ならOK。ただしジュースやコーヒーは血糖値に影響するので控える。

Q.前日のアルコールは?

A.飲酒は肝機能数値を大きく乱すため、前日だけでなく48時間前から控えるのが望ましいでしょう。アルコールの代謝産物が完全に体外に排出されるまでに時間がかかり、AST・ALT・γ-GTPなどの肝機能値が一時的に上昇したままになる可能性があるためです。

Q. 健康診断直前の軽食は?

A. 原則禁止です。空腹時データの正確性を守るため、水分以外は控えましょう。

4.健康診断の数値と食品群別 食生活のポイント

診断の数値改善には、特定の食品を制限するだけでなく、様々な食品群からバランス良く栄養を摂ることが基本です。

ここでは、各健診項目に対して、どの食品群を積極的に摂り、どの食品群に注意すべきかを解説します。

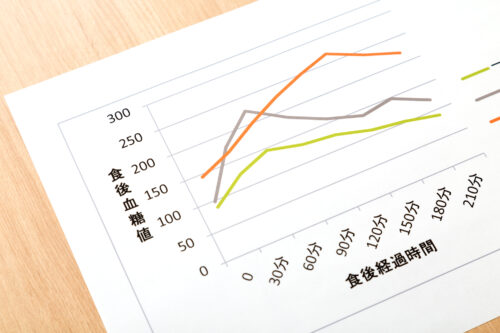

血糖値

血糖値には、糖質の「量」と「質(吸収の速さ)」、そして吸収を穏やかにする「食物繊維」が大きく関わります。

積極的に摂りたい食品群

【野菜類】【きのこ類】【海藻類】: 食物繊維が豊富で、糖の吸収を緩やかにします。食事の最初に食べる「ベジファースト」が効果的です。

【豆類】: 豆腐・納豆など。良質なタンパク質と食物繊維を同時に摂れます。

【穀類】のうち全粒穀物: 玄米、全粒粉パン、オートミールなど。精製されたものより食物繊維が多く、血糖値の上昇が穏やかです。

摂取量や選び方に注意したい食品群

【穀類のうち精製されたもの】: 白米、白いパン、うどんなど。吸収が速く血糖値を上げやすいので、摂りすぎに注意しましょう。

【砂糖及び甘味類】【菓子類】【し好飲料類(清涼飲料水)】: 砂糖や果糖ぶどう糖液糖が多く、血糖値を急激に上昇させます。摂取は控えめに。

【果実類】: ビタミンも豊富ですが、果糖も多いため適量を心がけましょう。ジュースではなく、食物繊維も摂れる生の果物がおすすめです。

脂質(中性脂肪・コレステロール)

脂質は種類を選ぶことが重要です。肉の脂身などに多い「飽和脂肪酸」を減らし、青魚や植物油に多い「不飽和脂肪酸」を摂ることを意識しましょう。

積極的に摂りたい食品群

【魚介類】: 特にサバ、イワシ、アジなどの青魚。中性脂肪を下げ、血液をサラサラにするn-3系脂肪酸(EPA・DHA)が豊富です。

【豆類】: 大豆製品に含まれるタンパク質は、コレステロールを下げる働きが期待されます。

【野菜類】【きのこ類】【海藻類】: 食物繊維がコレステロールの体外への排出を助けます。

【植物油・魚油】: オリーブオイル、えごま油、アマニ油などを選びましょう。

摂取量や選び方に注意したい食品群

【肉類】: バラ肉やひき肉など、脂身の多い部位は飽和脂肪酸を多く含みます。赤身や鶏むね肉などを選びましょう。

【乳類】: バター、生クリーム、チーズなどは乳脂肪(飽和脂肪酸)が多いので、摂りすぎに注意。低脂肪乳などを選ぶのも良いでしょう。

【菓子類】: 洋菓子やスナック菓子は、飽和脂肪酸やトランス脂肪酸の多い油が使われがちです。

【アルコール】: アルコールは肝臓での中性脂肪の合成を高めます。

肝機能

肝臓の数値には、アルコールと、糖質・脂質の過剰摂取による「脂肪肝」が大きく影響します。肝臓をいたわる食事が大切です。

積極的に摂りたい食品群

【魚介類】【赤身肉】【卵】【豆類】: 肝細胞の再生に欠かせない、良質なタンパク質の供給源です。

【野菜類】【果実類】【きのこ類】: 代謝を助けるビタミンやミネラルが豊富です。特に緑黄色野菜を意識して摂りましょう。

摂取量や選び方に注意したい食品群

【アルコール】: 肝臓に最も負担をかける要因です。休肝日を設け、適量を守りましょう。

【砂糖及び甘味類】【菓子類】: 糖質の過剰摂取は、アルコールを飲まない人でも脂肪肝(NAFLD/NASH)の原因になります。

【油脂類】【肉の脂身】: 脂質の摂りすぎも同様に脂肪肝につながります。揚げ物などは控えめにしましょう。

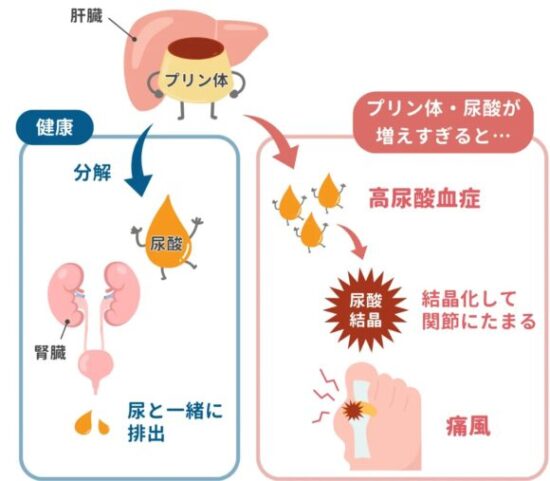

尿酸値

尿酸の元となる「プリン体」を多く含む食品を控え、尿としての排出を促す食事が基本です。

積極的に摂りたい食品群

【野菜類】【海藻類】: 尿をアルカリ性に傾け、尿酸を排出しやすくします。

【乳類】: 牛乳やヨーグルトは尿酸の排出を促すといわれています。

【水分】: 水やお茶を十分に(1日1.5~2L目安)飲むことが最も重要です。

摂取量や選び方に注意したい食品群

【肉類】: 特にレバーなどの内臓部位にプリン体が非常に多く含まれます。

【魚介類】: あん肝や白子、エビ、イワシ、カツオ、魚卵、魚の干物などにプリン体が多く含まれます。

【アルコール】: 特にビールはプリン体が多いですが、アルコール自体が尿酸値を上げる働きをします。

【果実類】: 果糖を一度に多く摂ると尿酸値が上がりやすいため、果汁100%ジュースの飲み過ぎにも注意が必要です。

食品群が影響する各数値とポイントまとめ

前述の内容をわかりやすく表にまとめました。ぜひ普段の食生活のヒントになさってください。

|

食品グループ |

血糖値 |

脂質 |

肝機能 |

尿酸値 |

摂取のポイント |

|

穀物 |

△ |

〇 |

〇 |

〇 |

白米より玄米や全粒粉を。主食の摂りすぎに注意。 |

|

卵 |

〇 |

〇 |

◎ |

〇 |

良質なタンパク質源。1日1~2個を目安に、調理法にも工夫を。 |

|

豆 |

◎ |

◎ |

◎ |

〇 |

毎日積極的に摂りたい。良質なタンパク質と食物繊維が豊富。 |

|

野菜類 |

◎ |

◎ |

◎ |

◎ |

最も積極的に摂りたい。食物繊維、ビタミン、ミネラルの宝庫。 |

|

果実類 |

△ |

〇 |

〇 |

△ |

適量を。ジュースではなく、生のまま食べるのがおすすめ。 |

|

きのこ類 |

◎ |

◎ |

◎ |

◎ |

積極的に摂りたい。低カロリーで食物繊維が豊富。 |

|

海藻 |

◎ |

◎ |

◎ |

◎ |

積極的に摂りたい。食物繊維とミネラルが豊富。 |

|

魚介類 |

〇 |

◎ |

◎ |

✕ |

青魚は◎。プリン体を多く含む 魚介類(内臓、干物等)は注意。 |

|

肉 |

〇 |

△ |

△ |

✕ |

脂身の少ない赤身や鶏肉を。 レバーなどの内臓は特に注意。 |

|

牛乳 |

〇 |

△ |

〇 |

◎ |

低脂肪のものを選ぶのがおすすめ。 尿酸値には良い影響も。 |

|

油脂 |

〇 |

△ |

△ |

〇 |

植物性油(オリーブオイル等)や魚油を選ぶ。 動物性脂肪は控える。 |

|

砂糖及び |

✕ |

✕ |

✕ |

✕ | 砂糖・菓子・アルコール・甘い飲料は、全ての項目で注意が必要。 |

|

菓子類 |

✕ |

✕ |

✕ |

✕ | |

|

し好飲料類 (アルコール) |

✕ |

✕ |

✕ |

✕ |

記号の目安: ◎特に積極摂取 ○推奨 △量や選び方に注意 ×控える

5.健診前の食事準備をラクにする生活習慣のコツ

忙しい人でも無理なく準備できるよう、生活リズムを整える工夫を紹介します。

- 前日はなるべく早めに夕食を済ませるため「食事時間をアラームで設定」

- 夜更かしや深酒を避けるため「就寝前のアルコールを控える」

- 翌朝の空腹時検査に備え「常温の水を枕元に用意」

こうした工夫により、前日の食事をスムーズに準備でき、正確な健診結果につなげることができます。

健診前日の夕食には冷凍弁当「彩ごころ」がおすすめ

電子レンジで温めるだけで、栄養バランスの取れた軽めの食事が準備できます。調理の手間がかからず時短になるため、早めの夕食時間も無理なく実現できます。エネルギー150kcal前後、塩分相当量1.3g以下に栄養価設定されたお弁当で、翌日の健診に備えた理想的な食事管理が可能です。

6.まとめ

健康診断前の食事管理は、正確な検査結果を得るために非常に大切となります。特に前日の夕食は、栄養バランスのとれた食事を、早めの時間に終えることが重要です。糖質や脂質、アルコールを控え、8~12時間の絶食時間を確保することで、血糖値や中性脂肪、肝機能などの数値への影響を最小限に抑えられます。

忙しい日でも、食事時間のアラーム設定や冷凍弁当の活用など、簡単な工夫で準備を整えることができます。正しい食事管理を行い、不要な再検査や誤診を避けて、安心して健康診断を受けましょう。

-

-

この記事が気に入ったら

いいねしよう!最新記事をお届けします。